下载

下载

“江村”新故事

——“志在富民”理念在希望的田野上书写

太湖东南岸,密布的水网里,两条小河的交织很有意思。

一水弯似弓、一水直如箭,形似一张拉开弦的弓,沿河分布的村落因此得名开弦弓村。相比开弦弓,村子还有一个更为世人熟悉的名字——江村。

著名社会学家费孝通曾26次到访,以此地为调查样本,写下《江村经济》等传世之作。

纪念馆内费孝通先生像。苏报融媒记者 周悦磊/摄

费老停笔了,但是“江村故事”仍在希望的田野上书写。正如复旦大学教授刘豪兴曾说的:“江村是一本读不完的书。”

追寻费老足迹,我们来到开弦弓村,走河浜村道,看村里变化,听乡土村言,寻找乡村振兴中,费孝通“志在富民”的学术思想在这片鱼米之乡的新故事,感知新时代的“江村样本”。

江村经济新“开弦”

走过“中国·江村”的拱门,马路对面干净整洁的村落群,即是开弦弓村。

一处带有彩色墙绘的农家小院,墙上写着这样两行字:“江村在,人们就会沿着费老的足迹,走进江村的昨天、今天和明天。”

这里是村民周小芳家,也是费孝通多次回访开弦弓村时的临时居所。

如今,周小芳原样保留着费老住过的房间、用过的家具物品,多余的空房则安排成民宿客房。“大家现在站立的位置,可能正巧和费老当年站立的地方重合。”周小芳打趣道。

街巷两旁,以村级小学改造的江村club里,年轻人坐在窗前谈笑风生;定胜糕点心铺子颇受老年游客喜爱;最新落成的江村艺术人类学客厅里,艺术家和村民一起开展花道艺术制作;随着秋季研学季的到来,来自全国各地的中小学生走进村里感受江村的深厚底蕴……

《江村经济》中描绘的国内最早村办缫丝厂,发展乡村工业的开弦弓村,如今已是“风貌重塑、产业再造”。

从文化意象深厚的民宿到研学主题的园区,村内的这些文旅业态在保留乡情乡味的同时,成为回应费老“志在富民”期盼的新实践。

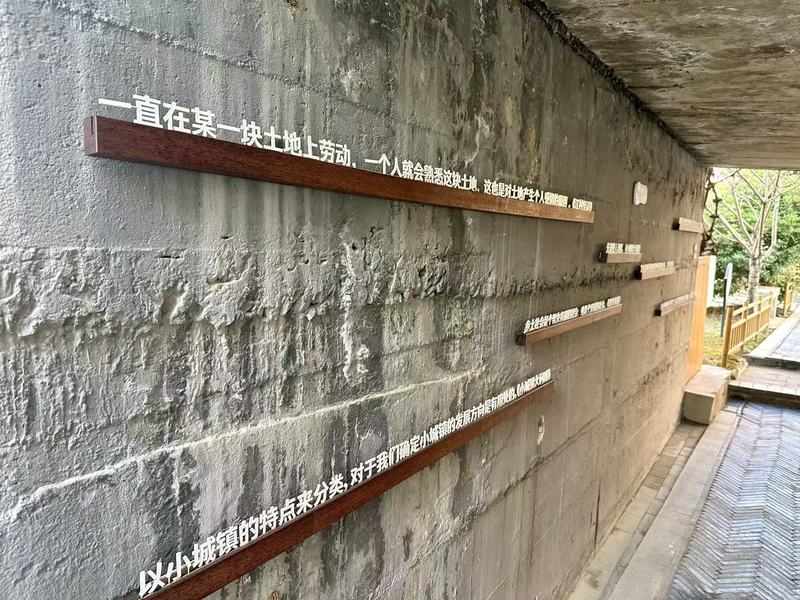

江村桥下,涵洞墙上贴着费孝通书摘句子。苏报融媒记者 周悦磊/摄

“新时代的江村,要做好‘强村、富民、传承’三篇文章——抱团发展,壮大村级财力;走好农文旅,运营好业态,鼓起村民钱袋子;聚拢高校资源,延续‘江村’学术底蕴。”开弦弓村党委书记夏志骁说。

夏志骁拿出手机,向我们展示“研学江村”小程序,“村里设计了6条研学线路,提供吃、住、游、学一站式服务,游客享方便、商家获收益、集体创增收、村民得实惠。”

“去年以来,我们接待旅游研学22万人次,实现大旅游统计口径销售额达1000万元。”夏志骁介绍,这些业态带来100多个就业岗位,让村民共享文旅融合红利,实实在在增收。

借助“国家科技小院”、“亚夫工作站”、省市农科院等科技力量,开弦弓村打造了超过300亩的高标准农田,并创立了江村大米品牌,联动周边各村抱团发展。

“2024年到2026年这三年里,开弦弓村村集体经营性收入预计实现翻番。”夏志骁信心满满。

“田野精神”步履不停

走在开弦弓村,可以明显感受到,相比其他乡村,这里多了一群人——高校师生。

我们放缓步调,走进江村乡村振兴科技小院。

东墙钢结构的楼梯上,挂着沾满泥土的雨裤。二楼房间内,堆满各色书籍和图纸的书桌前,驻村学生杨淑瑞正在电脑上敲下这周田间调查的情况记录。

杨淑瑞是中国农业大学资源利用与植物保护专业的研究生,今年2月来到村里,开展“苏州吴江区水稻规模经营主体的生产现状调研”的课题研究和社会服务。

“来到开弦弓村,于我而言是缘分,更是荣幸。书本里的‘差序格局’‘人情社会’,不再是抽象的概念——它们藏在农户递来的一杯热茶里,躲在村民间熟稔的招呼声中,更写在一次次田间地头的交谈里。”在驻村日记里,杨淑瑞这样写道。

江村大米。苏报融媒记者 周悦磊/摄

5月,是吴江开启水稻育秧的日子,也是杨淑瑞开启种植户访问的日子。

“头回上门就吃了瘪。”杨淑瑞回忆,首次拜访,一位农户大哥直截了当地说:“你就是个小孩,你懂什么!”

这句话没有吓退杨淑瑞,反倒激着她连续往大哥家跑,还顺带帮忙搬地里的石头。肯吃苦、热心肠,慢慢拉近了两人的身份距离。

“后来,大哥让我推荐一些防治虫害的农药,我凭着专业知识帮他解决问题后,大哥非要留我吃午饭,饭桌上他说‘小姑娘你是真懂行,以后有问题我可就找你了。’”杨淑瑞说。

在村民、农户眼中,杨淑瑞不再是“外来的学生”,摇身一变成了愿意聊心事、问问题的“小杨”,这种归属感让她明白了一个道理:乡村的答案,费老的学术精神,不在实验室的报告里,而在农户的话语中、在泥土的气息里。

一个人,走一条路,引来无数后来者步履不停。一支笔,写一个村,引来无数后继者笔耕不辍。

一批批来到这里的学生,在追寻费老“田野精神”的同时,也在践行着“志在富民”的学术追求。

红砖为书。苏报融媒记者 周悦磊/摄

中国农业大学研二学生于晓雯和姚望,驻村10个月,研究香青菜和江村大米。今年离开前,两人为七都镇绿稻家庭农场等种植大户留下了高品质农作物种植的新路子。

对于驻村师生,夏志骁心存感激。

“正是他们的到来,把最时兴的理念和做法带到村里。”夏志骁觉得,村民看样学样,学会用新理念拥抱新变化,让开弦弓村向着富裕、文明、宜居的美好未来一步步迈进。

一个人到一座学院

从开弦弓村村委会出来,我们来到隔壁的费孝通江村纪念馆。

在馆前印着“中国·江村”的白墙下,站着一位面庞黝黑的男子,这是我们此行想见的老朋友——“农民教授”姚夫坤。

年过七旬的姚夫坤是费孝通江村纪念馆的讲解员,身为开弦弓村村民的他也是江村故事的亲历者,几十年来专注于一件事,传播费孝通的学术思想和江村文化。

从1981年首次接待费孝通到访江村至今,姚夫坤用带着浓厚乡土气息的普通话,为来自各地的2万多名学者、游客进行生动的现场讲解。

“因为费老,开弦弓村成了中外学者了解、研究中国农村的窗口。”姚夫坤说,自己有义务让更多人了解传承费老“志在富民”理念的江村新发展、新变化。

从捧起相机定格费老调研珍贵画面,到手持DV、转录文字参与撰写近50万字的《江村百人口述史》,再到年均接待200余批调研团队、十多次赴高校讲课……

在过去40多年间,姚夫坤在开弦弓村推开了一扇窗,让人们看见费孝通笔下的“江村”。

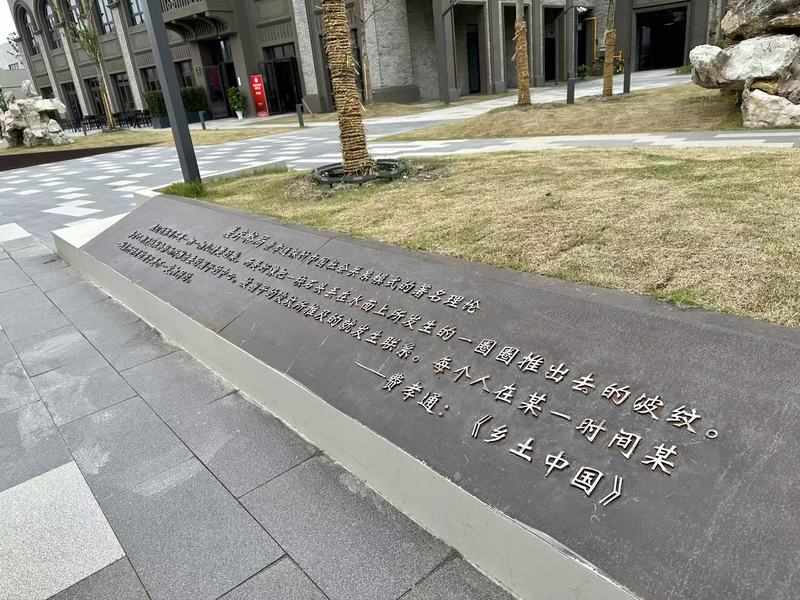

苏州江村学院内,大道两旁印下费孝通名句。苏报融媒记者 周悦磊/摄

放眼未来,费孝通江村纪念馆一路之隔,就在《江村经济》中的缫丝厂旧址上,苏州江村学院10月26日揭牌,为开弦弓村推开了一扇门,让“江村故事”和“江村经验”走向世界。

学院建在田野间。

无论是300人报告厅、72人阶梯教室,还是80人培训教室、情景模拟室,窗户大而多且通透,是我们在江村学院最直观的感受——窗外就是青瓦白墙的江南民宅和吴江特色的香青菜园。

通过这些透亮的“窗口”延伸向外界的,不仅是各地学员探寻乡村发展规律的目光,更有扎根田野的系列理论成果,精准赋能产学研用深度融合。

学院280余人的师资库里,除了太湖雪丝绸董事长胡毓芳、“苏小花”品牌创始人谭桂芳、齐心村党委书记朱建芳这震泽“三芳”,还有张文轩等乡村主理人,每一堂课都是乡村产业发展的“实战指南”。

费孝通当年上岸进村的码头,已成村内必游的观光平台。苏报融媒记者 周悦磊/摄

北京大学社会系的学生们祭扫完费孝通墓后,在学院安排下一头扎进恒力集团、东方丝绸市场,入山问樵、入水问渔。他们说:“走得深一些,看得透一些,我们的论文或许能把这里的产业发展模式带给外界更多的人。”

“费老的精神财富有了新的传承载体,社会学研究在新时代也有了新的实践阵地。”中国社科院原副院长、中国社会学会学术委员会主任李培林说,有了江村学院,江村的故事会走得更远。

(《太湖乡村记》报道组 苏报融媒记者 王英 周悦磊/文)

阅读全文

阅读全文